音を伝えるための耳の仕組み・役割について~外耳編~

「耳って何のためについているの?」と聞かれれば「音を聞くため」と多くの方が応えると思います。

では「どんな風に耳に音が届いているのか?」って聞かれて「そういえば、どうなっているのだろう?」と感じる方も少しはいるのではないでしょうか。

今回は「音を伝えるために耳の仕組み・それぞれの役割ってどうなっているのか?」について少し書かせて頂きたいと思います。

耳の大まかな作り

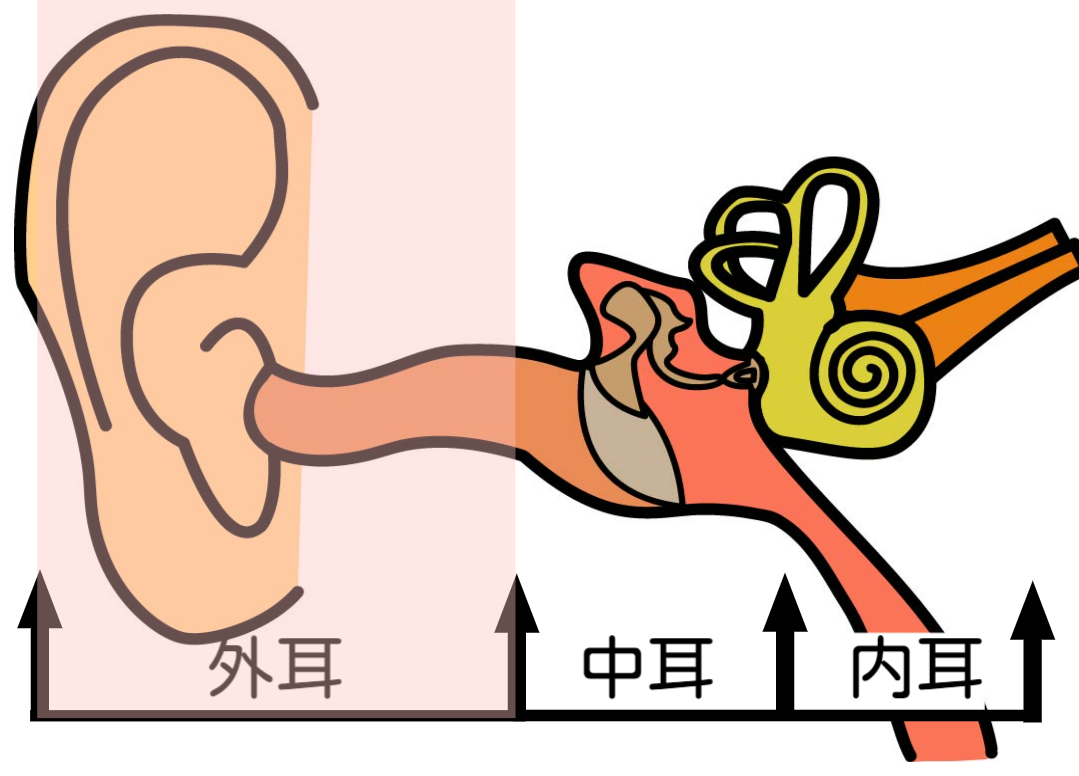

耳は「外耳(がいじ)」「中耳(ちゅうじ)」「内耳(ないじ)」の大きく3つに分かれます。

外耳と中耳は「音を振動で伝える」役割をもっており、内耳は「音を電気信号に変えて脳へ伝える」役割を持っています。

耳というものは、ただ音を伝えるのではなく、音が脳に出来るだけ効率よく伝わる仕組みがあります!

どんな仕組みがあるのだろうね?

今まであまり考えたことなかったわ。

外耳(がいじ)のつくりと仕組み

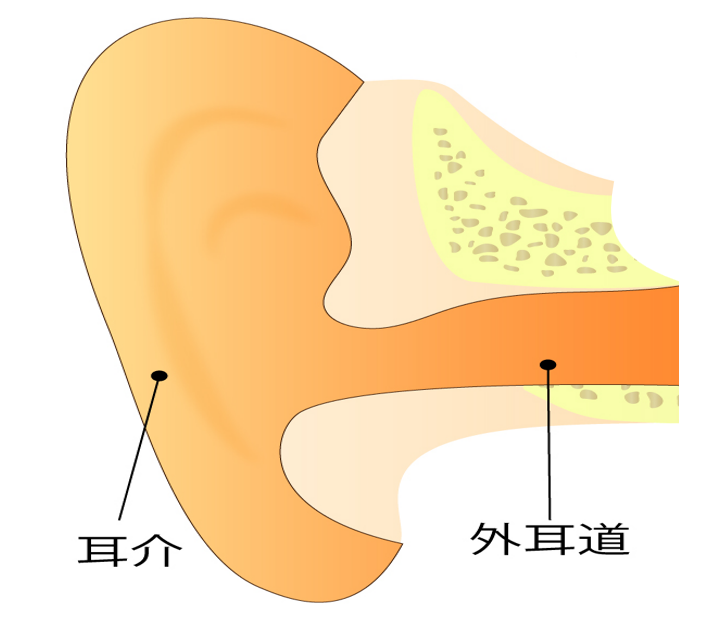

外耳は、耳介(じかい)と呼ばれる部分(耳の外側の部分)で音を集めています。耳をそばだててみると、いつもより音が良く聞こえるように感じませんか?

人はこの耳介があることによって、音を効率的に集めることができます。

続いて、外耳道(がいじどう)と呼ばれるトンネルの形をした部分に音が伝わります。

この外耳道は、大人では長さが約2.5cm、直径が0.7cmと言われています。

外耳道はトンネルのような形をしているため、よく音が響くようになっており耳介で拾った音をより大きくして、次の中耳(ちゅうじ)へ音を伝えます。

メガホンを通して、声を出してみると大きくなるようなイメージを持っていただければわかりやすいかなと思います!

ちなみにこのトンネルの形をしていることによって3000~4000Hz(小さな子どもの声くらいの高さ)の音が約10dB大きくなるといわれています。(10dB増加することで約3倍の音量になります。)

なるほど!外耳はたくさんの音を拾って、さらに音を大きくして伝える役割があるんだね!

その他の外耳(がいじ)の役割

少しマニアックな内容になりますが、、、

外耳道の手前の約1/3は「軟骨部(なんこつぶ)」(=やわらかい骨)と言われており、ある程度柔軟性があります。柔らかく柔軟性があるため、イヤホンの耳栓などをいれたりすることが出来ます。

耳掃除をしている時に出てくる「耳あか」は軟骨部の「第二曲がり」と言われる耳の穴の2つ目の曲がり角でつくられます。

また、奥の約2/3は「骨部(こつぶ)」(=かたい骨)と言われています。

外耳道の隣にある「鼓膜(こまく)」はとてもデリケートであるといわれています。

そのために第二曲がりでつくられる耳垢によってきれいに保とうとしたり、外耳道の奥約2/3の骨部のかたい骨としっかりガードされています。

耳の穴ひとつとっても色んな部分にわかれていて、それぞれにきちんとした役割があるのね!

まとめ

今回は、耳の大まかな作りと外耳のしくみ、役割について書かせていただきました。

次回以降では、今回書くことができなかった「中耳」「内耳」のしくみ・役割について書かせていただき、音が耳から脳へ伝わる仕組みをお伝えできればなと思います!

この記事を書いた人

- あいち補聴器センター言語聴覚士

-

言語聴覚士として勉強した知識を生かして聞こえについての情報を発信していきます!

水泳と走ることが好きです。