音を伝えるための耳の仕組み・役割について~中耳編~

前回は耳の大まかな作りと外耳(がいじ)の仕組み・役割について書かせて頂きました。

今回は「中耳(ちゅうじ)」について書かせて頂きたいと思います。

前回の記事では外耳と中耳は「音を振動で伝える」役割があると書かせて頂きましたが、中耳ではどのような仕組みや役割があるのでしょうか?

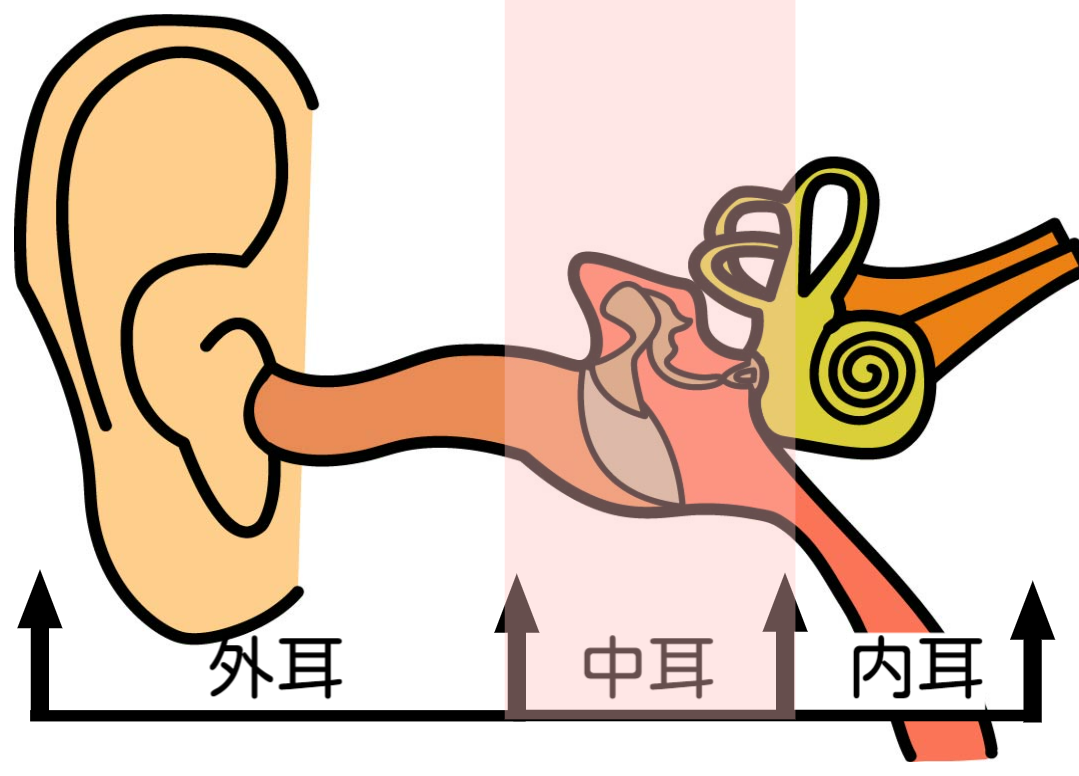

中耳のおおまかなつくりと役割

中耳は、鼓膜(こまく)・耳小骨(じしょうこつ)・.鼓室(こしつ)・耳管(じかん)からなります。

中耳は「外耳から伝わってきた音の増幅」と「耳管による気圧の調節」の役割をもっています。

これからそれぞれの部位がどんな仕組みで動いているのかを書かせて頂きます。

鼓膜(こまく)

鼓膜は外耳道のつきあたりにあるの半透明の乳白色の薄い膜です。

大きさは縦幅は約9mm、横幅は約8.5mmで厚さが約0.1mm(3層に分かれいる)です。

イメージとしては太鼓の面みたいなもので、音を受けて振動します。

鼓室(こしつ)

鼓室は鼓膜の奥にあります。中は空洞になっており耳小骨(じしょうこつ)と呼ばれる骨がおさまるお部屋のようなものです。

鼓室は後で説明させていただく、耳管(じかん)と繋がっています。

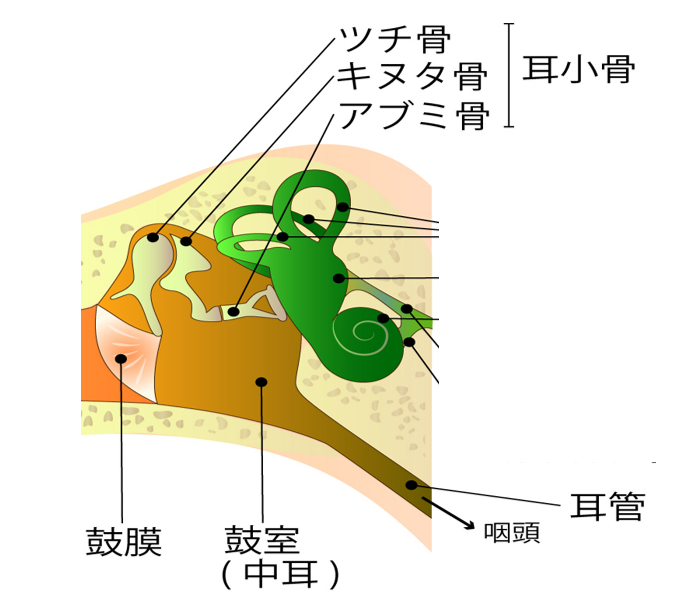

耳小骨(じしょうこつ)

耳小骨は、人体の骨の中で、最も小さな骨です。ツチ骨は鼓膜とつながっています。

役割は鼓膜の振動エネルギーを大きく増幅させ、内耳(ないじ)にある蝸牛(かぎゅう)へと伝えることです。

鼓膜の近くから順にツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨といいます。音の伝わる順番はツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨の順番です。

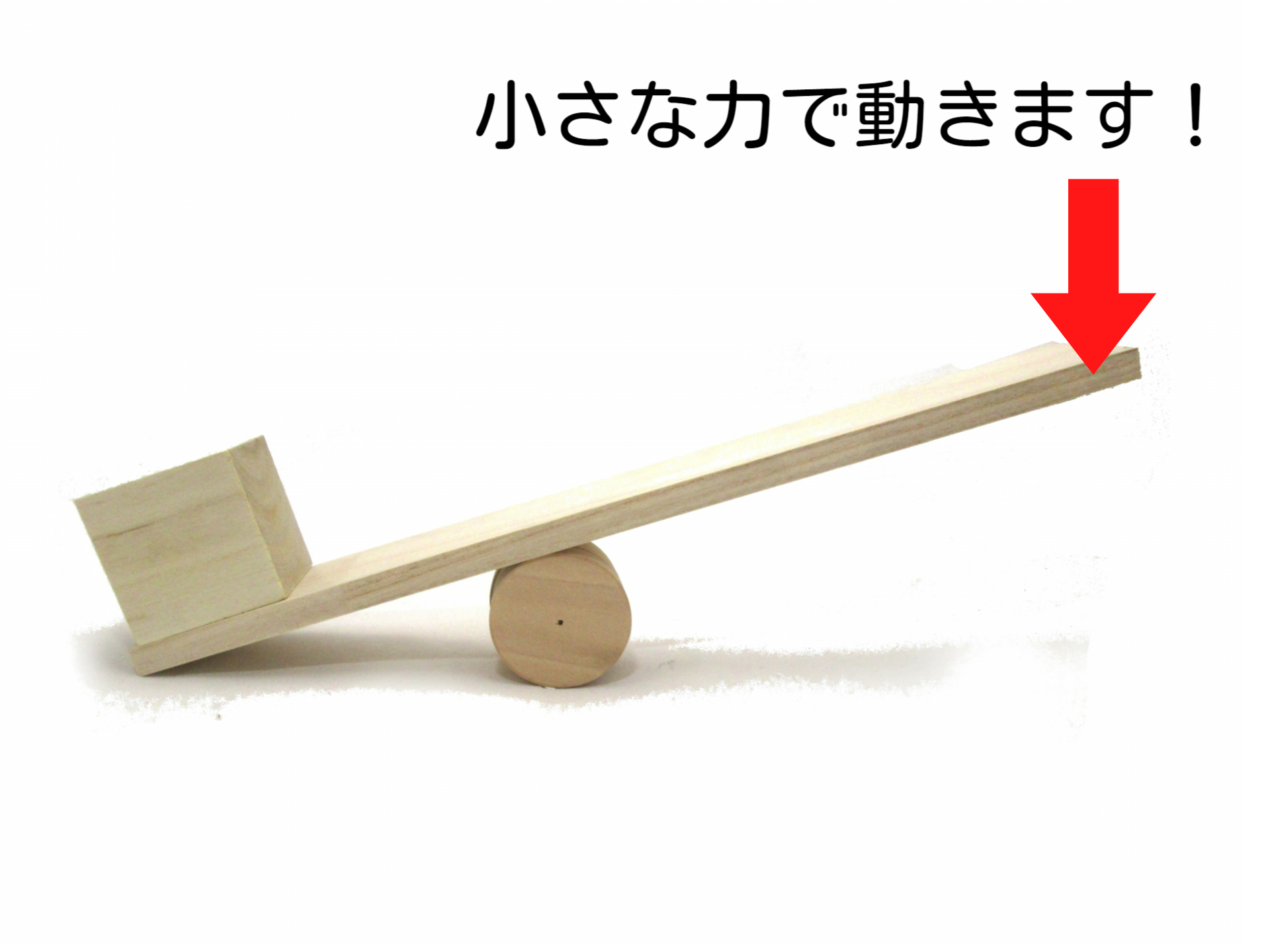

鼓膜から受け取った音は「てこの原理」により、各耳小骨が連動することで音が約2.5dB増幅します。てこの原理を使った代表的なものとしては、シーソーがあります。

シーソーに乗るときに、体重が違う人同士でも重たい人はできるだけ真ん中に乗って、軽い人ができるだけ端っこに乗ると釣り合うこともあるもんね!あれは『てこの原理』だったんだ!

また面積の大きさはツチ骨→キヌタ骨→アブミ骨の順番に小さくなっていき、中耳のうち外耳から最初に音をうけとる鼓膜とアブミ骨の面積はなんと約17倍もあり、この面積の違いにより鼓膜にかかる圧力は20~30倍に増幅します。

この過程を得ることで音は更に25dB増加して、次の内耳へと伝わります。

鼓膜とアブミ骨の面積比の違いについてだけど、

同じ力を加えても面積が小さくなるほどその力は、ある一点に集中してより大きな力になるんだよ。

たしかに電車の中でスニーカーで足を踏まれるよりピンヒールで足を踏まれる方がかなり痛いわよね!

これら過程の中で音は合計で約27.5㏈も増幅されます!(ささやき声から普通の声の大きさに変化するイメージです)

鼓膜と耳小骨の一連の動きのイメージが掴める動画となっております。

各耳小骨がてこの原理を使って動いていることと、鼓膜とアブミ骨の面積比に注目してみてください!

耳管(じかん)

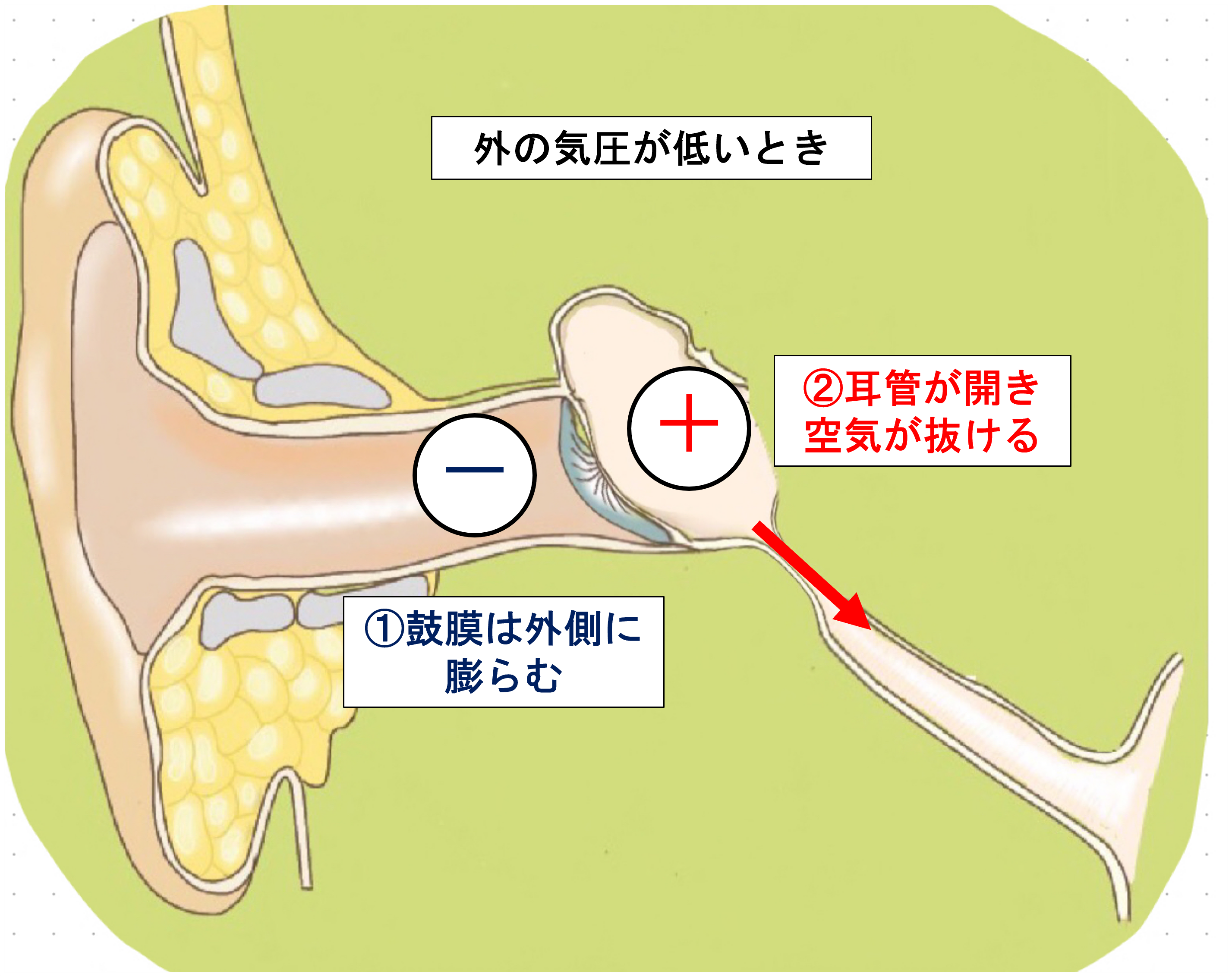

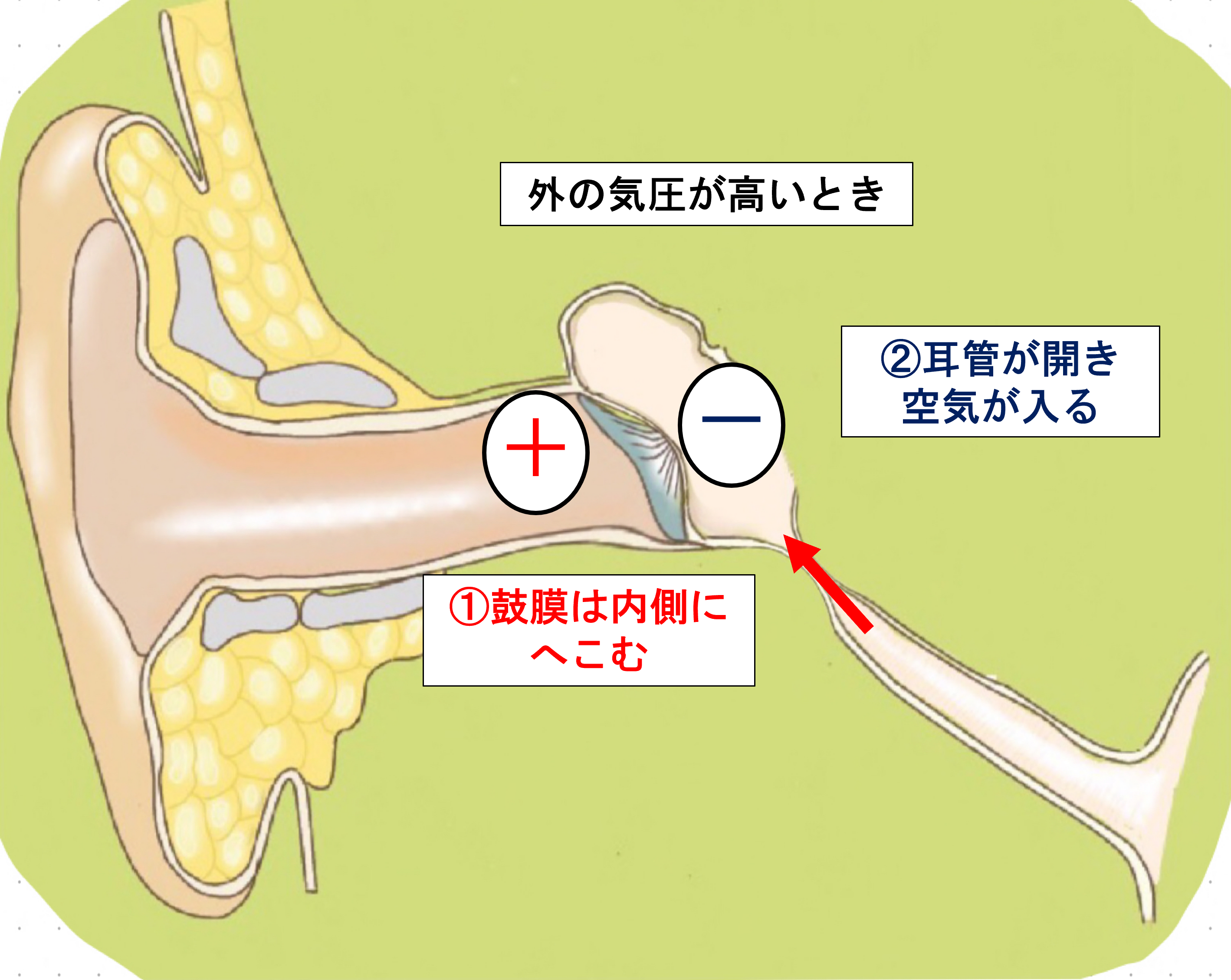

耳管とは耳と鼻をつなぐ管(くだ)です。耳管は普段は閉じており、鼓室内の気圧と外の気圧が異なるときに開きます。開くときに空気の入れ替えが行われ、結果鼓室内の気圧と外の気圧が一定に保たれます。

長さは成人で約3.5cmと言われています。

高いところへ行くと耳が詰まったとき唾を飲み込むと治るっていうわよね?

これは普段閉じている耳管が飲み込む時に開くことで外の気圧と耳の中の気圧を調節しているからなのよ!

まとめ

中耳の役割

- 外耳からうけとった音を鼓膜→耳小骨へ伝える際の「てこの原理」と「力が加わる面積の違い」を使って大きくすること(約27.5㏈の増幅)

- 耳管で耳の中の気圧と外の気圧の調節をすること

今回は、中耳のつくり外耳のしくみ、役割について書かせていただきました。

次回以降では、「内耳」の仕組みと役割について書かせていただき、音が耳から脳へ伝わる仕組みをお伝えできればと思います!

この記事を書いた人

- あいち補聴器センター言語聴覚士

-

言語聴覚士として勉強した知識を生かして聞こえについての情報を発信していきます!

水泳と走ることが好きです。